R1はもっと上にいける、いかねばらならない。

YAMAHA FACTORY RACING TEAM

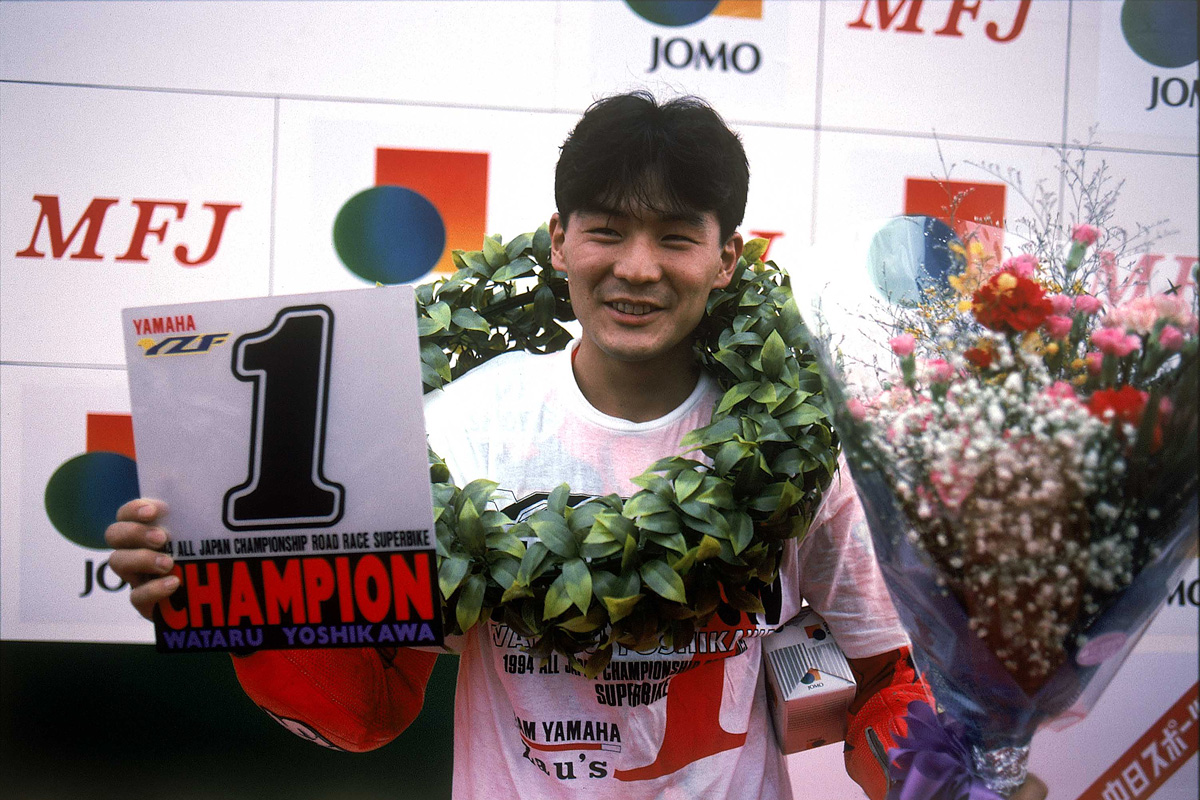

吉川和多留監督

現役時代は1994年と1999年に全日本のスーパーバイクのチャンピオンを獲得。鈴鹿8耐は1991年から15大会連続で出場しているほか、スーパーバイク世界選手権参戦などヤマハのファクトリーライダーとして長く活躍してきた。ただ、当時のマシンがYZF-R7だったため、ライダーとしてR1との接点は極めて少ない。

「初代の時にテストコースで発売前に走らせたのが最初。その後、2002年に全日本のトップカテゴリはスーパーバイクの他にJSB1000やMotoGPのプロトタイプが混在している時代がありましたが、実はJSB1000をR1で走りたいとヤマハに相談したくらい初代から可能性を秘めているマシンでした。第2世代、いや第3世代だったかな? 開発途中の車両にも乗せてもらえるようになり、当時はレースでの使用が軸ではなかったものの"来年はR1でレースに出る"という気持ちで、サーキットユースで足りないと思ったことは全部伝えてきました。結局、全日本をR1で走ることはありませんでしたけどね」

吉川監督がR7を降りた直後、全日本のトップカテゴリは1000ccが主となったが、ここからR1との関係は急激に強く濃くなっていった。「2003年に中冨(伸一)でヤマハはJSB&R1をはじめ、中須賀(克行)に引き継がれていくわけですが、僕は彼らのアドバイザーとなりレース車という部分でR1との接点が増え、中須賀の3年目くらいまでは一緒に走っていました。今だから正直に言いますが、じっくりと乗り込む中で感じたのは、やっぱり"ワインディング最速"で考えられたマシンでした」

それが吉川監督を奮い立たせる起爆剤になったのはいうまでもない。JSB1000でどうすれば勝てるのか? どうすれば速く走らせることができるか? 2003年から3年間走った鈴鹿8耐も「勝つことと同じくらい、R1による実戦経験が重要だった」というほどライダーを、R1を育てることに集中した。

「当時はM1のテストもしていたし、R1とM1が目指す場所が違っていたのでギャップもあり辛かったですよ。特に中須賀とは、"あーでもない、こーでもない"と話しながら… R1も中須賀も目一杯背伸びして、それが血となり肉となりゴールデンコンビになっていったのだと思います」

一方市販車のR1は徐々にM1に歩み寄り、現行の第8世代ではついにサーキットNo.1にベクトルを重ねた。「この時はしっかりと開発に噛み込んだので、これまで溜まっていたものを全部吐き出しました」。この中で吉川監督は「全日本のJSB1000で戦えるマシンを作る」という視点も忘れることはなかったが、中須賀選手と二人三脚で歩んだ日々、そこで得たフィードバックを「現役ライダーと同じ感覚で織り込んでいけるか?」という不安と、「時が来た」というやりがいが混在した状況だったと振り返る。

「あるレベルのライダーになるとマシンに対して強い“入力"を行います。ブレーキやアクセルのオンオフも桁違いだし、素早いコーナリングのために絶えずハンドルをこじる(押し引き)。中須賀にも相談しながら、徹底的にパフォーマンスを求める領域もカバーできるエッセンスを注入しました。もちろんM1という純粋なるレーサーのノウハウも含めてね」。こうして2015年にデビューした第8世代のR1は、全日本、鈴鹿8耐、MotoAmerica、BSBなどでチャンピオンを獲得していった。

そして20周年を迎えた現在の状況について吉川監督はこのように語った。「8耐3連覇、そして今年、4連覇を目指そうという状況は本当にすごいことで、R1の20年という歴史の中で今まさに最高点にあると思います。その時代を築いたR1の開発に関われたことは僕の人生において最高の思い出の一つ、誇りです」

さらに未来について… 吉川監督は自身の役割を次に繋いでいく時が近づいていると話す。「R1は多くの開発者、実験・テストライダーなど、様々な役割の人が知恵を絞り情熱を持って創り上げてきましたが、僕らプロライダーもその傍らにひっそりと寄り添ってきました。そしてこれから… 中須賀には“次はお前だからな"と話しています。その後には野左根(航汰)も控えていますし… さきほど今が最高点といいましたが、R1はもっと上にいけるしいかねばらならない。それがR1の使命であり、今度は彼らがそれを支えていく時が来ているのです。楽しみですね。本当に」

レースシーンや開発の現場で、R1とそのライダーや開発者を支え続けてきた吉川監督。R1が今後も世界のメインストリートを走り続けるには、こうした名脇役の存在が欠かせない。