鈴鹿8耐を通じた、ヤマハのヒト・モノ創り

ヤマハ社内チーム「IRF」の鈴鹿8耐挑戦は、勝利を目指すだけの活動ではない。

そこには、ヒトを育て、モノ創りを極める強い意思がこめられていた。

2015年の鈴鹿8耐は、YAMAHA FACTORY RACING TEAMによって成し遂げられたヤマハにとって1996年以来19年ぶりの優勝で沸き上がっていた。

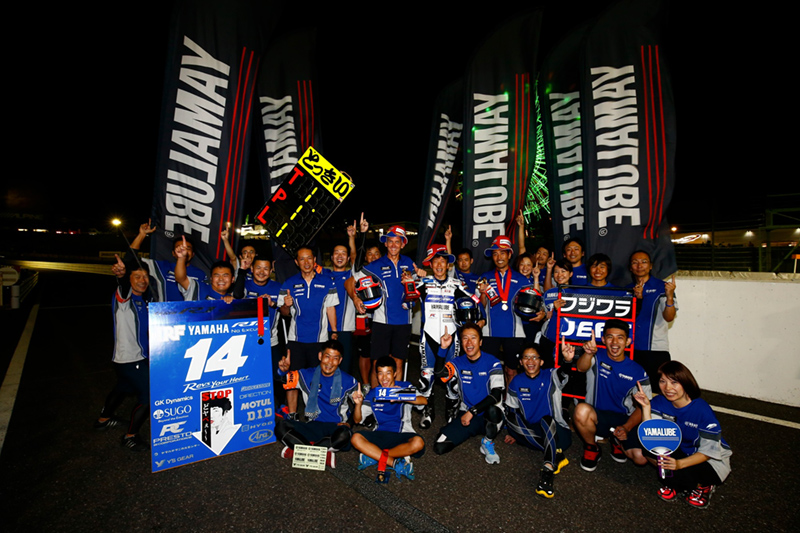

その影で、もう一つの優勝を祝福する小さな輪があった。市販モデルに近い車両により8時間を戦うSSTクラス。その優勝をもぎ取ったヤマハの社員チーム#14 team R1 & YAMALUBEの姿だ。そして、同じくSSTクラスに出場したもう一つのヤマハ社員チーム、#60 磐田レーシングファミリーは、2度の転倒がありながら完走を遂げ、当初の目標であったクラス6位を上回る5位入賞を果たして安堵の表情を見せていた。

磐田レーシングファミリー、通称IRF(アイ・アール・エフ)は、社内の有志により1970年代に設立された。現在も、開発(実験)、営業、広報、MS戦略...... さらにグループ会社も含め、組織はもちろん、世代を越えて「レース」に魅せられたヤマハ社員たちが集う社内クラブとして活動している。

そのIRFを「レースを楽しむ社員の集まり」としながら、自身もその一員として多くを学んだという田中陽顧問が、そこに宿る活動精神について語ってくれた。「レースという明確に順位がつけられるシビアな状況の中に身を置くことで、競争意識を高めること。同時にその活動を通してモノ創りの楽しさ、厳しさを知ること。さらには、会社に貢献できる、その先にいるお客さまへ感動を届けられる"ヒト創り"の精神を持って活動を続けてきたクラブです」

この「ヒト創り」は、地方選手権や全日本など数々のフィールドでの活動によって行われるが、その最たるものが鈴鹿8耐であり、今回それぞれのチームを形成するスタッフの顔ぶれからもそれが見えてきた。

まず#60は、入社わずか2〜3年目、レース、モノ創りともに経験の少ない若手を中心とした布陣。#14は、レース現場の経験はほとんどない新型R1の開発者が大半を占めていた。実際の現場では経験豊富なクラブ員やOBがサポートしていたものの、両チームの構成に共通していたのは、田中顧問のいう「競争」「モノ創り」を多くの社員に経験させたいという意図であった。

また今年は、これまではなかったミッションを背負って戦いに挑んだ。それが8耐を通じて新型R1の戦闘力を示し、サーキットNo.1を証明すること。改造範囲の広いEWCクラスでの優勝を目指すYAMAHA FACTORY RACING TEAMに対して、IRFの2チームはSSTクラスNo.1の称号に照準を合わせていたのである。

こうした背景について、まず#14を率い、R1の開発では実験を担当した時永真が口を開いた。「まだR1の開発を進めている時のことでした。まずは素を固め、そこに制御を織り込んでいく。その制御は乗るたびに飛躍的な進化を続けました。驚きの連続でしたね----。技術が進歩し、新しい領域へ入った新型は、ライダーに速さと自信を与えられるマシンであるという確信に変わりました。だからこそ、自らそのポテンシャルをサーキットで証明したという思いが募り、やがて抑えられなくなり、8耐への出場計画をコツコツと進めたのです。それを後押ししてくれたのがIRFであり会社でした」

田中顧問は「時永の強い意志と情熱を誰もほっとけなかった」と当時を振り返ったが、時永はIRFからの出場が決まると、R1の開発陣や藤原儀彦、ジェフリー・デ・フリースという精鋭たちに声をかけ、チームを作っていった。こうしてヤマハ社員によるもう一つの「ドリームチーム」が完成し、時永の心の中だけにあった「サーキットNo.1を証明する」という目標は、IRF、そしてヤマハとしての目標へと育っていった。

チームを作るに当たり、時永が特にこだわったのがR1開発陣をチームに引き込むことだった。実際のレースではその開発陣が大いに活躍した。ウィーク2日目の公式予選、マシンが炎上して全損。しかしR1を知り尽くす開発陣が力を発揮し、決勝日には元の姿に戻ったR1がピットに並んでいた。

しかし、真の狙いはアクシデントへの対処ではなかった。「僕を含め新型R1に関わった誰もが100%やりきったという気持ちで開発を終えました。でも、開発とはそれで満足していては次に進めません。"もっと良いモノを創る"、その気持ちを常にもっていないといけないのです。8耐は、やり切ったという気持ちを確認するとともに、さらなる進化のカギをみつけることができる場所になると思い声をかけました。実際の現場では、多くのことを感じてくれたと確信しています」

決勝では、3人のライダーともにはまずまずのアベレージで走ることができた。さらに勝利を確実なものとするためピットワークで時間のかかるタイヤ交換を2回に限定し、ピットワークそのものの時間を短縮する作戦をとった。ピット回数も当初は9回を想定していたが、セーフティーカーが6回入ったこと、ライダー3人が燃費とタイヤ消耗を意識したこと、さらに状況に合わせて戦略を練り直すことで、最終的に7回に留め、勝利を引き寄せた。

SSTクラス優勝でR1の最速を証明した#14だったが、時永は個人的にも満足していた。「2分15秒。以前、僕が持っていた鈴鹿のベストラップです。みんなの力で勝ち取ったクラス優勝はとてもうれしかったけれど、個人的には事前テストながら12秒を出せました。そしてレースウィークも、マージンを持った上で13〜14秒台を刻むことができました。僕の予感は本物だったわけです。R1は最強だと」

一方、クラス6位以内という目標を掲げた#60は、IRFの部長でありライダーを務めた西村一之が振り返った。「実はチームの中では、#14より上を目標としていました。#14の前に行けば表彰台はもちろん優勝も狙えましたから。ただ、ライダーの実力では#14に勝てないと分かっていたので、チームワーク、特にピットワークにこだわりました」

ピットワークの時間短縮を担ったのは若手メンバーだった。当初のタイムは1分40秒。西村はそんな彼らに課題を与えた。「もっと速くなる方法を考えてくれ」。当然狙いがあった。田中顧問の言葉が蘇る。「競争」と「モノ創りの楽しさ、厳しさ」を体験する機会の提供だ。

「切断、溶接、研磨...。モノ作りの基本を学び、作業の手順・効率を考える。頭だけでなく実際に手と体も動かし、体にしみ込ませていく。結論からいえばおよそ40秒の短縮に成功しました。僕自身もびっくりしましたね。これで#14に"勝てる"という可能性も高まった訳です(西村)」

田中顧問も当時の状況をこう語る。「私にも、モノ創りの詳細は見せてくれませんでした。両チームを見ていたので、#14に少しでも情報が漏れることをさけたかったのでしょう。ピットワークは、#60のトップシークレットだったわけです。ただその姿勢に若手らの勝ちたいという執念を、西村の人を育てるんだという強い意思と情熱を感じました。そしてピットワークの進歩からは、IRFの明るい未来が見えたのです」

決勝での#60は、2度の転倒がありクラス5位という結果となった。「一度目の転倒は、車両を破損させるもので、チームで共有していた"クラス優勝"の望みは絶たれることになりました。このとき、修復を担当したのも若手スタッフでしたが、もう僕から彼らにはなにも言うことはありませんでしたね。ただ黙々とマシンを修復してくれたのです。正直にいえば、みんな少なからず落ち込んでいたと思います。でも彼らの懸命な姿が、ライダー、そしてチームの意識を"絶対完走"という目標に導いてくれました(西村)」。

緊急ピットインから約20分後、再び#60のR1はコースへと戻り、チェッカーまで辿り着く。「クラス6位以上という目標を達成し、僕自身も鈴鹿の自己ベストを更新できました。でもやっぱり一番の収穫は、若手の成長です。これでIRFの将来も安泰ですね」と西村は笑顔を見せた。

「同じIRF、ともに手を携えて戦う。そんなことを想像される方が多かったと思いますが、両チームには純然たるライバル関係がありました。#60には先輩チームを乗り越えるという挑戦があり、#14はそれを刺激として奮起したのです。また、"R1で8耐に出る!"と言い続けた時永は、開発陣をはじめこの8耐のためだけに集まった全てを一つにまとめ、チームの輪を築きR1をクラス優勝へと導いてくれました。西村は若手に試練を与え、影ではしっかりとサポートしながら、IRFに宿る"モノ創り"と"競争"の精神を伝承してくれました。次の出場はいつとは明言できませんが、IRFはこれからもこの鈴鹿8耐を通じて、感動を創造できるヒトを創り続けていきます(田中顧問)」

YAMAHA FACTORY RACING TEAMが総合優勝し、team R1 & YAMALUBEがクラス優勝したことで、R1のポテンシャルを証明したヤマハ。同時に、R1を、ヤマハ製品を創る者たちの大きな成長は、これからのヤマハのモノ創りをさらに強くしていく。